Como algunas personas que asistieron a la presentación de mi libro, me manifestaron el deseo que les enviara copia de la misma; y otros que no pudieron acudir por causa de compromisos previos también me escribieron que sentirían un enorme placer poder leer lo que expuse en las distintas localidades, tengo el placer de insertarlo en mi página para hacerlo llegar a todos mis lectores.

Con una sola advertencia: las 6 presentaciones realizadas no fueron todas idénticas, pues en algún caso se me ocurrían cosas nuevas y entonces desechaba algo para generar espacio (tiempo), así puedo afirmar que en todos los casos se produjo alguna diferencia de matices; por ese motivo decidí tomarme el trabajo de realizar una fusión para, tomando como base una de las presentaciones, agregar lo expuesto en otras.

Lo que cambia en el resultado, es un aumento en la extensión que supongo sabrán comprender, y acerca más el presente artículo a una CONFERENCIA SOBRE TANGO que a una mera Presentación.

Comenzaba con el aporte que hizo el Profesor leonés Félix Páramo el 14 de septiembre de 2023 en el Instituto Leonés de Cultura, cuya síntesis es la siguiente:

“Si de algún tango podemos decir que es principio y epítome, inicio de tantas cosas como el tango-canción, símbolo de lo femenino y masculino, la sexualidad y la ruptura como constante en el tango y catalizador del meollo de la historia del tango, si algún poema refleja el alma de lo que ha sido la historia del tango, ese es Mi noche triste. De este y de muchos tangos más, hace el autor exhaustivo análisis en su libro.

(…) En la primera parte del libro, el autor deja constancia detallada del origen del tango, de sus vicisitudes, de la conformación de la propia palabra tango. Habla de sus inicios prostibularios, pero también de lo que el propio tango con sus formas léxicas, su lenguaje vulgar y culto a un tiempo contribuyó a crear en millones de seguidores: pensamientos profundos y sentimientos intensos. Un detalle muy importante es que hubo hombres y mujeres letristas, es decir, que componían poemas para ser cantados a ritmo de tango, pero muchos de ellos bebieron en las fuentes de auténticos escritores y poetas de la época, lo cual dotó a las letras de los tangos de un plus enorme de calidad y cualidad de cercanía. Algunos nombres fueron Rubén Darío, Borges o Evaristo Carriego, por citar algunos. Con tangos que se inspiran en piezas clásicas, como por ejemplo la popular Tristeza de Chopin. (…)

Segunda parte: César Tamborini titula esta segunda parte CADA TANGO ES UNA HISTORIA, que es de hecho el título de la obra. De los miles de tangos que podría haber escogido, César hace una selección y nos muestra tanto la letra como su interpretación: origen, razón de ser, aspectos literarios, semánticos, autoridades que avalan su opinión al respecto, etc. El autor se centra en el lunfardo en gran medida, pero no debemos preocuparnos ya que al final de cada tango tenemos un estupendo glosario o diccionario con los términos que deseemos aclarar: algunos de uso normal,otros de lírica romántica; otros barriobajeros y un tanto soeces. (…)

Conclusión

Han pasado unos 150 años y de aquellos indeseables abismos de sus inicios nos vemos rodeados de luz y esplendor en la actualidad tanguera. Sergio Artero en su Antología de imposibles habla del pulso que la palabra con su fuerza le echa a la vida. La lectura y reflexión sobre los tangos que César nos expone en su CADA TANGO ES UNA HISTORIA.

Cito a Roland Barthes que en su obra Susurro del lenguaje escribe: “El texto, el texto solo, nos dicen, pero el texto solo es algo que no existe. En esa novela, en ese relato, en ese poema que estoy leyendo hay de manera inmediata, un suplemento de sentido del que ni el diccionario, ni la gramática pueden dar cuenta”.

Esta cita puede resumir, creo que acertadamente, el libro de César, libro que contribuye claramente a compensar ese suplemento de sentido que va más allá de sus certeras aclaraciones. Ha sido un placer leerlo y a ello os invito”.

CADA TANGO ES UNA HISTORIA

Buenas noches, estimado público. Gracias a las personas que me presentaron en los distintos lugares y gracias a Uds., querido público, porque vuestra presencia significa que les interesa conocer aspectos del tango, lo cual me llena de satisfacción.

Antes de hablar sobre mi libro, unas consideraciones previas. En primer lugar mencionar la heráldica del tango, esos arquetipos que figuran en tantos tangos: la guitarra, el funyi (del it. Fungi=hongo. El sombrero del caballero); el percal, que figura en tantos tangos, una tela barata de algodón que utilizaban las mujeres humildes para confeccionar sus vestidos; el lengue (del kimbundu=el pañuelo en el cuello del caballero); el organito, el conventillo, el puñal; el farol de la esquina y El almacén, rosado como revés de naipe que diría Borges en “Fundación Mítica de Buenos Aires”.

En este poema Borges reniega de la versión que hace fundar Buenos Aires a orillas del Riachuelo y decide, irónicamente, que fue “en su barrio, en Palermo” menciona «una manzana entera” y las calles que la circundan: “Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga”. Siendo adolescente cuando vivió en la calle Serrano a escasa distancia de este almacén (ubicado en Guatemala y Serrano), sus recuerdos le inspiraron esta mítica fundación. No me cabe duda que su referencia es a este almacén, que perdura desde 1885, donde algunos parroquianos jugarían a los naipes y otros, acodados en el ‘estaño’, beberían su caña o su ‘giñebra’.

A Borges, nacido en 1899, le gustaba mucho el tango, algunos de sus poemas musicalizados por milonga, fueron grabados por Astor Piazzolla cantando Edmundo Rivero, gran cantor nacional; tenía un restaurante en San Telmo en la esquina de San Juan y Boedo: “El Viejo Almacén”, donde se cenaba y escuchaba tangos en directo y acudían muchos personajes como el que ven en la foto:

Edmundo Rivero y el rey Juan Carlos I

De los libros de Borges, un par de ellos se refieren a esta música, uno titulado El Tango; otro, El Compadrito, con Silvina Bullrich

Uno de sus poemas se titula El Tango; es muy extenso, sólo les mencionaré 6 o 7 versos:

“en los acordes hay antiguas cosas / el otro patio y la entrevista parra/ detrás de las paredes recelosas / el sur, guarda un puñal y una guitarra / Esa ráfaga, el tango / esa diablura / mis atareados años desafía / echo de polvo y tiempo, el hombre dura / menos que la liviana melodía, que solo es tiempo”.

Genialidad del Borges filósofo, el ser humano, el hombre, hecho de materia, de polvo y tiempo y por lo tanto perecedero; en contraposición la música, la liviana melodía que solo es tiempo y, por lo tanto, perdurable.

Pero hay un verso: el SUR guarda un puñal y una guitarra, dos de los arquetipos que les mencioné antes. Porque la palabra, SUR está presente en muchos tangos y además hay un tango que se denomina SUR (de Homero Manzi, otro de los grandes poetas populares)

Cuando en los tangos escuchen la palabra sur no piensen en el sur global, geopolítico; ni siquiera en el sur de Argentina; se trata del sur de la ciudad de Bs. As. En los albores del tango había dos zonas antagónicas, en los cultores de la poesía tanguera: sus músicos, sus poetas, malevos, sus compadres y cuchilleros. Una era la zona SUR constituida por los barrios de La Boca, San Telmo, Nueva Pompeya, Barracas y otros; además hay un puente mencionado en algunos tangos, y otro se titula con su nombre: SUR.

“PUENTE ALSINA” une las dos riberas del Riachuelo en Nueva Pompeya, en la zona donde en la colonia estaba el Paso de Burgos, llamado así no por la ciudad burgalesa, sino por el nombre del que fuera dueño de esas tierras.

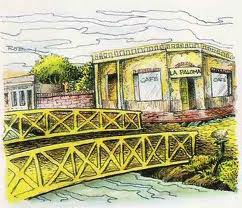

Veamos ahora la zona NORTE: el Barrio de La Recoleta con su famoso y turístico cementerio; los barrios de Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Villa Urquiza y otros. En Palermo, por sus calles discurría a cielo abierto el Aº Maldonado en una de cuyas orillas estaba el famoso “Café La Paloma”, sitio al que acudían gentes pendencieras, y cuando se armaba alguna trifulca acudía el comisario de la seccional a poner orden ¡entrando en La Paloma, montado a caballo!

(La imagen recrea el Café La Paloma)

(La imagen recrea el Café La Paloma)

Actualmente el arroyo está entubado, por encima circula la Avda. Juan B. Justo. Quise conocer el sitio donde estuvo La Paloma (mencionado en el tango “A pan y agua” de 1920), pero habían robado la placa que identificaba el sitio.

Mas tarde el antagonismo se dio en sus poetas, que se nuclearon alrededor del grupo “Boedo” los del Sur; y del grupo “Florida” los del Norte.

Muchos querrán saber qué es el tango, su origen. A mí me gusta comparar con un árbol que tiene raíces generosas compartidas con habaneras, polka; candombes, payadas, milongas sureras, estilos camperos, tanguito andaluz; mazurca; (Fíjense que “LA MOROCHA” tiene reminiscencia de cuplé: “Yo soy la morocha / la más agraciada / la más renombrada /…).

Y hasta shotis madrileño (recordar VIEJO MADRID); “Viejo Madrid de mis sueños / templado en mil dolores… / (y continúa) / Por la calle de Alcalá la vi una tarde / y fue un milagro de amor, fue una alborada / (diciendo luego) …con tu chotís / y un tango así / también se baila canyengue…”

Entre todos formaron un cocktel, alguien agitó la coctelera y nació el tango (dicho así, de manera esquemática, no lo tomen al pie de la letra); con un tronco robusto (un tronco, que diría Baldomero Fernández Moreno “habría que llenar de condecoraciones”) y múltiples ramas abarcando todo lo imaginable en la vida.

Pues en las más de 10.000 letras de tango registradas cabe todo el universo mundo: le canta a la madre y al padre, al deporte, al amigo, al amor, al abandono, al alcohol, a figuras de la literatura universal y se aventura filosóficamente en aspectos sociales y políticos: “Cambalache”, “Dios te salve m’hijo”. O históricos: 9 de Julio, Emancipación, Silencio, Independencia y otros. El tango le canta también a la mujer, no solo en el amor, también el abandono, la deshonestidad, la pobreza, la migración… No hay campo en el que no se aventure, inclusive el de la muerte.

De esas múltiples ramas elijo mencionar tres: las migraciones, los tangos sentimentales y los tangos románticos, a los que llamo “tangos darianos”. En la del inmigrante, hay muchos tangos: Niebla del Riachuelo, Nápoles de mi amor, Galleguita, La cantina, Marinera, Canzoneta, Mañana zarpa un barco; éste dice al final: “De noche, con la luna soñando sobre el mar /El ritmo de las olas me miente su compás,/ Bailemos este tango, no quiero recordar/ Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más”

A su vez, cada una de las ramas se subdivide en otras subramas. Y tenemos un ejemplo en el deporte: tenemos ramas para el boxeo, el turf, el automovilismo, y un deporte al que somos muy aficionados los españoles y los argentinos, porque…

“Golpearon la puerta de la humilde casa / la voz del cartero muy clara se oyó”; acude el pibe, se encuentra con la citación del club y va corriendo en busca de la madre; le dice “mamita, mamita, ganaré dinero” y le detalla cómo sería su trayectoria emulando a sus ídolos. “seré un Baldonedo, un Martino un Boyé”, figuras representativas en la época que se pergeñó el tango; sigue… “jugaré en la quinta / después en primera / verás que me espera la consagración”. Pero esa noche ¿saben lo que ocurrió esa noche? Yo se los diré: “Esa noche el pibe tuvo el sueño más lindo que pudo tener: faltando un minuto iban cero a cero,/ tomó la pelota sereno en su acción,/ gambeteando a todos quedó ante el arquero / y con fuerte tiro abrió el marcador”.

El tango se titula “El sueño del pibe”. Claro que los sueños no se pueden representar… o no se podían, porque aplicando la Inteligencia Artificial, logramos grabar ese sueño en un vídeo de 2 minutos:

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=268246857992785&external_log_id=76282f53-9d00-4db4-aef8-cca17188d9bf&q=el%20gol%20de%20messi%2C%20%22el%20sue%C3%B1o%20del%20pibe%22

¿Les gustó? Bueno, ahora yo les haré una confesión. Yo no tengo el berretín de ser cantor, faltaría más; como diría Celedonio Flores “el naipe no da pa’ tanto, hermano”. Pero si tuve el valor para emigrar ¿cómo no tenerlo, no para cantar, pero sí para recitar una glosa tanguera que precede a un tango? El poeta dijo:

Ivonne, yo te conocí en el viejo Montmatre cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillo flaco y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de destellos luminosos, el efímero reinado de tu nombre… Mamuasel Ivonne.

Hablaré entonces de este tango relacionado con la migración que no la menciona, pero se encuentra implícita. MADAM IVONNE es un tango de Cadícamo de 1933; fue el último grabado por Gardel en Buenos Aires antes de su postrero viaje al exterior.

Comienza el tango cuya primera estrofa dice: “Mamuasel Ivonne, era una pebeta…

UN MOMENTO QUE QUIERO HACER UNA ACLARACIÓN: el tango entra por el corazón, puede gustar o no, a veces gusta por la música (la melodía), o por la voz del cantor o por la historia que cuenta, aunque a veces no la entendemos en su totalidad. Para comprender todo, del corazón debemos llevarlo al cerebro, y ahí lo analizamos. Es lo que haré con este tango para que lo tomen como ejemplo, en todos los tangos se puede hacer lo mismo, analizarlo. Veamos entonces esa primera estrofa:

“Mamuasel Ivonne, era una pebeta / que en el barrio posta del viejo Montmartre, / con su pinta brava de alegre griseta / animó las fiestas de aquel boulevard. (Les Quatre Arts):

La primera palabra es Mamuasel, que en español significa señorita; con el paso del tiempo Mamuasel se transforma en Madam así como señorita se transforma en señora, es una cuestión cronológica al margen del estado civil; esa 1ª estrofa nos indica que se trata de una señorita, divertida, que alegraba a la gente de un barrio bohemio por excelencia como era Montmartre donde acudían artistas de toda clase: escultores, músicos, poetas, pintores; ahí lo teníamos a Picaso, Matisse, Laurtrec… pero hay una palabra, griseta, ¿qué quiere decir? Nos tenemos que trasladar a los albores del siglo XIX cuando la revolución industrial hizo necesaria la contratación de muchas jovencitas para la industria textil. Iban provistas de un uniforme gris y por ese motivo les decían “grisetas”. Pero hay más: como el mísero sueldo que percibían no alcanzaba para necesidades básicas muchas de ellas se dedicaban a la prostitución, y por eso griseta se convirtió en sinónimo de prostituta.

Analizaremos ahora la 2ª estrofa:

Era la papusa del Barrio latino /que supo a los puntos del verso inspirar / pero fue que un día llegó un argentino / y a la francesita la hizo suspirar”.

Papusa significa mujer linda, ella era una belleza de ese barrio bohemio al que acudían los artistas en general, siendo inspiración para los poetas; y qué hermosa manera de decirlo: a los puntos del verso. Pero un día, la llegada de un argentino causó su enamoramiento y futuro destino; que se supone es Argentina, aunque no lo nombra se corrobora en la siguiente estrofa, la tercera:

Madame Ivonne, la Cruz del Sur fue como un sino

Madame Ivonne, fue como el sino de tu suerte

Alondra gris, tu dolor me conmueve

Tu pena es de nieve, Madam Ivonne.

“La Cruz del Sur fue como un sino”. Y aunque el tango no lo dice, está sugiriendo la diferencia entre el cielo nocturno del hemisferio Sur con respecto al del hemisferio Norte. Además se advierte ya un destino doloroso, siente pena y hasta se advierte que extraña la nieve de París. Ya nos vamos acercando al final

5ª estrofa

Ya no es la papusa del Barrio Latino,

ya no es la mistonga florcita de lis,

ya nada le queda… Ni aquel argentino

que entre tango y mate la alzó de París

Nos salteamos la 4ª estrofa (ya volveremos a ella) y al final -en la 5ª- aparece como un lamento de cosas perdidas, ni siquiera sería un pobre lirio (haciendo alusión a la flor nacional de Francia: la flor de lis); también la del “argentino que entre tango y mate la alzó de París” dando testimonio de hábitos culturales argentinos, tales como el mate y el tango.

4ª estrofa

Han pasado diez años que zarpó de Francia,

Mamuasel Ivonne hoy solo es Madam…

La que va a ver que todo quedó en la distancia

con ojos muy tristes bebe su champán.

En los 4 versos anteriores (los de la 4ª estrofa) comienza remarcando su destino de emigrante al decir “Han pasao diez años que zarpó de Francia” y ese zarpó nos traslada a la época aproximada de la historia ya que el verbo zarpar se refiere a los barcos, todavía no habían comenzado los vuelos transatlánticos comerciales; y los otros dos versos nos hablan de distancia: “la que al ver que todo quedó en la distancia / con ojos muy tristes bebe su champán”.

Hace mención al acto francés de beber champán; pero es un acto que testimonia alegría y -sin embargo- ella lo toma con tristeza ¿por qué? Porque siente NOSTALGIA. Pero ¿qué es la nostalgia?

NOS significa NOSOTROS o NUESTRA, y ALGIA es dolor: NUESTRO DOLOR. Eso representa la nostalgia; en el caso del emigrante, un dolor que solo puede entender aquél que se vio obligado a emigrar.

En todos los casos nostalgia es el recuerdo de momentos gratos, pero que aparecen con el dolor que significa haberlos perdido; como cuando una persona extraña a otra, esa nostalgia en que el dolor está en el corazón, “corta” (es un decir) de adentro para afuera. Ivonne bebe con NOSTALGIA, es decir con dolor.

Madam Ivonne: https://www.youtube.com/watch?v=RAbODye-2n0

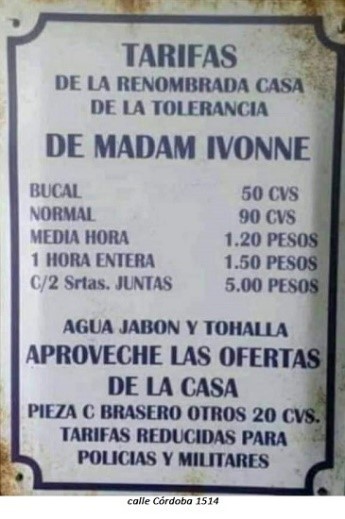

Mientras escuchamos el tango, vemos un cartel de la calle Córdoba 1514 que parece insólito:

Este cartel enlozado fue adquirido hace muchos años en la Feria de San Telmo por un coleccionista anónimo y demuestra la existencia real de Madame Ivonne con una historia triste, pues fue enamorada por un argentino aventurero y de fortuna que la trajo a Buenos Aires. Ella vio la oportunidad de cambiar su vida de prostituta por el de la madama que la había explotado, y logró que su hombre pusiera para ella una de las Casas de Tolerancia, como se las conocía en la época. Además quiero advertir, en el Río de la Plata a la regenta de los prostíbulos se las llama “Madama”.

Se entiende que este tango comprende dos ramas: las migraciones y la prostitución.

Ahora mencionaré otra rama, la de los sentimientos y la romántica. No es lo mismo sentimentalismo que romanticismo. Un sentimentalismo lírico, como hay en muchos tangos, p.ej. en “Tu piel de jazmín”: …”Me faltas tu / con tu piel de jazmín…/ me faltas tú / con tu voz, tu reír”…

También en “Rondando tu esquina”: …”Yo no pienso más que en ella a toda hora / es terrible esta pasión devoradora”… En estos casos se apela a los sentimientos, no es romanticismo.

El romanticismo dariano, en cambio, que tuvo mucha aceptación en los poetas populares, se basaba en el lirismo de la naturaleza: un río, la luna, las flores, la alondra.

Veremos el que, a mí particularmente, me parece uno de los que expresan mejor el romanticismo pese a tratar de la muerte (aunque también, como se comprenderá, apela a los sentimientos):

Un hombre comienza lamentando no acudir a visitar una tumba por estar enfermo; dice “Desde hace un mes estoy postrado / cuantos domingos que me esperas /…/ ¡los dos estamos solos! Vean la poesía en la tercera estrofa “sigo postrado en esta cama…” / “Hoy me he asomado a la ventana / y vi la primavera, pintando la mañana / “el cielo tiene golondrinas, / el árbol flor, el aire aroma”. (No se puede negar el romanticismo)

Pese a su estado y su mala salud, dice, aflorando los sentimientos: “Mañana iré temprano / en cuanto despunte el alba / y te hablaré, / y no estarás tan sola / tan sola como estoy yo”.

(Es el tango de BAHR y FRANCINI “MAÑANA IRÉ TEMPRANO”. Lo escuchamos en la voz de Julio Sosa con la orquesta de Francisco Rotundo).

https://www.youtube.com/watch?v=_CxXT-B6ta8

[No puedo resistir la tentación de comparar esos sentimientos con los de Medora, la amada muerta de Conrado: 3. “Acuérdate de mí; no pases nunca cerca de mi sepulcro sin hacer memoria de aquella cuyas cenizas se hallan allí encerradas. El único tormento que mi corazón no podría tolerar sería el que me olvidaras”. 4. “Escucha los últimos acentos de una voz moribunda. La virtud no impide que se compadezca a los muertos. Concédeme la sola gracia que te he pedido: una lágrima, la primera y la última recompensa de tu amor”. (EL CORSARIO, de Lord Byron, Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, Buenos Aires, 1946, pág. 21)]

Hay otro tango muy romántico (también con efecto sentimental), se titula “NIDO GAUCHO” lo escribió Héctor Marcó y puso música Carlos Di Sarli. Dice: Luciendo su color de esperanza / viste el campo su plumaje, / y el viento hace vibrar sus cordajes / en los pastos y en la flor. / Yo tengo mi ranchito en la loma / donde cantan, los zorzales / margaritas y rosales, han brotado, para ti, …

Romanticismo puro, seguido de una cuarteta sentimental: Florecerán / mis ilusiones / y se unirán / los corazones. Luego retoma el romanticismo Dime que sí / que la noche pampera abrirá / y su rayo de luna pondrá / luz de amor en tus ojos…

Fue grabado por la orquesta de Carlos Di Sarli cantando Mario Pomar.

Comenzando ahora con el temario del libro, éste contiene dos partes. Haré breves referencias de los capítulos de esa primera parte:

1. Lenguaje y bailes. Encontramos distintas opiniones sobre el origen del lexema “tango”, entre otros notas del cabildo de Montevideo de 1807. El posible origen africano y la aparición del término aborigen “tangon” en el Diccionario y Gramática de la lengua pampa, de Juan Manuel de Rosas.

2. Los esclavos y el tango en el Río de la PlataMuchos autores hacen referencia a la integración de los negros en la sociedad colonial. Éstos influyen en el vocabulario incorporando muchas palabras; Félix de Azara, en su libro “Viajes por la América Meridional” menciona la dulzura del trato de los habitantes rioplatenses (españoles y criollos) para con sus esclavos, contrastando con el que recibían los negros en EE.UU. y Brasil.

El sistema productivo en EE.UU. y Brasil era muy distinto al del Río de la Plata, y en aquellos países se los explotaba hasta la extenuación y la muerte. Los esclavos rioplatenses se integraban en la familia que los acogía y les daba seguridad. Y en algunos casos, la tarea más pesada consistía en llevar el mate a su amo. Los negros patrios pasaron a formar parte, a ser integrados dentro del grupo familiar de sus amos en una cognación espiritual que a través del Bautismo los dotaban incluso con el apellido de la familia. Y negras amas de cría alimentaban de su pecho a la prole de sus amos.

En su “Tradiciones y recuerdos de Buenos Aires”, don Manuel Bilbao cita al inglés don Tomás Hogg: “He visto más de una vez a una señora respetable y una negra sentadas juntas en el mismo sofá charlando y cosiendo; si esto no es efecto del republicanismo, se ha exagerado mucho la crueldad española”. También en “Historia de Buenos Aires” Carmen Bernand afirma que “Las mujeres hacen costura, se reúnen alrededor del mate, amas y esclavas se pasan largas horas charlando” (Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1999, pág. 84).

3. El tango en la época de Rosas

De los valses, minué y vidalitas a los tangos o tambos y los candombes; el carnaval y su prohibición. Aportes de Diego Abad de Santillán, José Wilde, Vicente Fidel López y del Dr. Alberto González Arzac.

4. Cancionero FederalInteresante aportación de la extensa obra de Héctor Blomberg asociada a la música de Enrique Maciel y la voz de Ignacio Corsini relatando poéticamente historias de Federales y Unitarios, la más conocida por todos es “La Pulpera de Santa Lucía”, pero hay muchos otros temas, con aportes también de Homero Manzi, Carlos Pesce, Jorge Cafrune, Rimoldi Fraga.

5. Aspectos psicológicos y literarios del tango y sus letrasEl varón del arrabal, incapaz de aceptar que su mujer tome sus propias decisiones, en el fondo del subconsciente anida un complejo de inferioridad y el temor a no parecer suficientemente hombre. Dentro de esta cuestión podemos señalar el …

Machismo. Hay una arraigada convicción que el tango es machista, y sin embargo el considerado primer tango canción es todo lo contrario: el hombre en un largo lamento relata el abandono de su mujer. Se titula “Mi noche triste” y dice “Percanta que me amuraste / en lo mejor de mi vida / dejándome el alma herida / y espinas en el corazón.

Existen muchos de este tenor, por ejemplo IVETTE tango de 1914 con música de Augusto Berto y letra de Pascual Contursi. Grabado entre otros por Jorge Vidal, dice:

“A la puerta de un boliche / Un bacán encurdelado, / Recordaba su pasado / Que la china lo amuró, / …Prenda que fuiste el encanto / De toda la muchachada, / Y que por una pavada / Te acoplaste a un no sé qué… / ¡Que te ha de dar ese otario / que tu viejo no te ha dado! ¿No te acordás que he robado / pa´ que no falte el buyón? / ¿No te acordás cuando en cana / te mandaba en cuadernitos / aquellos lindos versitos / nacidos del corazón?…”

En resumidas cuentas, estudió, robó, hizo por ella lo incomprensible para un hombre de su grey (hasta versos), y al final fue abandonado.

Continuamos con los aspectos psicológicos: El machismo es un complejo que el hombre arrastra desde tiempo inmemorial; eso me lo contó la antropología, cuando existía el matriarcado y el hombre se sentía muy inferior a la mujer, la envidiaba ¿por qué? Porque consideraban que eran algo así como diosas desde el momento que podían engendrar otro ser. Los varones todavía no sabían que eso dependía de la semilla que plantaban.

Por eso la imagen icónica de un cavernícola, vestido con una piel sostenida en su hombro, llevando un garrote en la mano derecha mientras con la izquierda arrastra de los cabellos a una mujer, es totalmente falsa, no es real.

Cuando pasado el tiempo comprendieron el tema sobrevino el patriarcado; en la antigua Grecia se estableció el politeísmo y se inventaron dioses femeninos y masculinos, pero predominando estos últimos; ya saben, Cronos, Saturno, Zeus, Neptuno…

Cuando ya se había establecido el patriarcado en la antigua Grecia, Jasón (el de los argonautas) repudió a Medea diciendo: …”Pero a tal punto habéis llegado las mujeres que, si los asuntos de alcoba os van bien, creéis tenerlo todo, pero a su vez, si alguna desgracia la sobreviene a vuestro lecho, lo mejor y más bello lo convertís en lo más hostil. Así pues, preciso sería que los mortales engendraran sus hijos de cualquier otra forma y que no existiera la estirpe femenina, y así no habría desgracia alguna para los hombres”. [Eurípides en su obra “Medea” (año 431 a.C.) Edición NO VENAL vs. 569 a 576]. Pero hay que tener en cuenta que Medea no era una santa, ‘debía’ varias muertes.

También la religión monoteísta nacida de los judíos (es decir cristianos y musulmanes) tuvo su papel, cuando de la multiplicidad de dioses griegos se pasó a UNO SOLO, creador del mundo y de la humanidad, siendo varón el primer ser creado. Estamos en pleno patriarcado. Hasta nuestros días en que la mujer está equilibrando la balanza.

En el capítulo, para la parte literaria, entre otras cosas mencionamos tangos que fueron eco y pregón de obras inmortales de la literatura: Mimí Pinzón, Margarita Gauthier, Así es Ninón y otros más.

6. Los tangos sentimentalesDebemos considerar sentimentales aquellos que apelan a los sentimientos, y dentro de éstos me implicaré en uno de esos sentimientos: el amor.

En José María Contursi –y la destinataria de su profundo amor- estará fundamentada esta semblanza de “tangos sentimentales”. En su copiosa producción de letras de tango, en la mayoría su temática casi excluyente eran los temas sentimentales en torno de amores frustrados, influido indudablemente por su pasional relación con Grisel. En ellos se reprocha haber seducido y posteriormente abandonado a esa jovencita.

Todos los autores reconocen en Gricel el homenaje cumbre al gran amor que nació entre ambos. Pero quiero señalar y poner de manifiesto que casi toda su temática, toda su gran producción poética imbuida de un sentimiento amoroso, está inspirada en torno a esta circunstancia de su vida. Sus tangos hablan recurrentemente de su gran amor frustrado, de distancia, de desencuentro, del dolor de no olvidar, de la muerte próxima.

Los que conocen la historia de Contursi y Gricel, reconocerán que toda su poesía está inspirada en ese amor: Tangos titulados “Quiero verte una vez más”, “Toda mi vida”, “En esta tarde gris”, “Al verla pasar”, “Si de mí te has olvidado”, “Tabaco”, “Cada vez que me recuerdes”, “Cristal”, “Garras”, “Tu piel de Jazmín”, “La noche que te fuiste”, “Esclavo”, “En la capilla” (un tango un poco olvidado). Todos ellos están mencionados en el libro, con algunos de sus versos explicados, relatando ese amor.

7. Etapas evolutivas del tangoLa clasificación del tango en etapas resulta un tanto arbitraria si tenemos en cuenta que hay mucho de subjetivo, es susceptible de tantas divisiones y subdivisiones como uno quiera realizar.

Dentro de mí subjetividad, lo dividiré en 3 etapas

1- Los “proto tangos” (o tangos fundacionales) “Etapa villoldense”: de Villoldo a Contursi.

2- Tangos sentimentales. Pascual Contursi y “Mi noche triste”.

3- Tangos Románticos. Enrique Cadícamo y los tangos “darianos”.

Si bien en el libro figuran las tres divisiones que mencioné, y ya mencioné los Tangos sentimentales, hablaré ahora de los tangos románticos, para mencionar la influencia de Darío en muchos de nuestros poetas populares.

Tangos románticos

“Romántico” es un sentimiento, pero alegre, que nos trae el recuerdo de pasadas alegrías, encuadradas en los mismos afectos de lo sentimental, pero con el aspecto positivo de esos sentimientos. Ejemplos de temas corrientes en la poesía romántica son el arpa mágica, la niña pálida, canto de sirenas, el barco encantado, amores a la luz de la luna…

Rubén Darío fue uno de los que más influyeron en el tango romántico (por eso me atreví a llamarlos “tangos darianos”) regalando a nuestros oídos palabras de un lenguaje culto, alusiones a princesas, menciones de lugares lejanos… Darío llegó a Buenos Aires -en su primer viaje- en el año 1893, con la fama adquirida en Hispanoamérica al publicar “Azul”.

En la ciudad del Plata aparecieron 3 años más tarde “Los Raros” y “Prosas profanas”. Inmediatamente algunos jóvenes porteños aceptaron el caudillaje literario del poeta. “El último libertador de América” lo llamó Leopoldo Lugones, considerando que “América dejó de hablar como España, y en cambio ésta adoptó el nuevo verbo”. Podemos ver su influencia en algunos de los más afamados poetas populares:

ENRIQUE CADÍCAMO utiliza un lenguaje refinado que casa bien con el de Darío, y cuyo ejemplo más notable encontramos en el tango “La Novia Ausente” (de 1933), que por su armonía muy bien pueden preceder o continuar los de la “Sonatina” de Darío, uno de los poemas universales del Modernismo.

Aparte de la melancolía y tristeza con ella asociada, en “La Novia Ausente” encontramos otros elementos compartidos con la “Sonatina”, tales la métrica rigurosa, y los elementos dramáticos

La primera estrofa de la “Sonatina” dice:

La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,

está mudo el teclado de su clave sonoro,

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.

Comparemos ahora la 5ª estrofa del tango “La Novia Ausente” (de 1933) que la preanuncian dos versos finales de la 4ª estrofa:

y tu me pedias que te recitara

esta «sonatina» que soñó Rubén:

y a continuación la 5ª estrofa del tango copia literalmente la 1ª de la sonatina (creo no hace falta repetirla)

En el libro menciono otros temas ‘darianos’ de Cadícamo: QUIMERAS DE PRINCESA (vals de 1927); el vals TUS MANOS.

“POR LA VUELTA”, inspirado en el poema de Darío “Margarita” es otro tango muy bien explicado en este capítulo.

Hubo otros poetas darianos, como Claudio Frollo autor del tango SOLO SE QUIERE UNA VEZ (con música de Carlos Geroni Flores) reproduciendo en la 5ª estrofa del tango (precedida por estos versos: …”no quise creer que fueras la misma de antes / la rubia de la tienda La Parisien, / mi novia más querida cuando estudiante / que incrédula decía los versos de Rubén”…), versos de la 1ª estrofa de “Canción de Otoño en Primavera” de Rubén Darío:

“…Juventud, divino tesoro

te fuiste para no volver

cuando quiero llorar no lloro

y a veces lloro sin querer…”

Hermosa versión de Aldo Campoamor con orquesta de Piazzola

CELEDONIO FLORES

En el libro “Cancionero” aparece un poema suyo que –emulando a Darío- titula “Sonatina” cuyos dos primeros versos dicen

“La bacana está triste / ¿qué tendrá la bacana?”

Pero no solo en estos dos versos donde cambia “princesa” por “bacana”, sino en muchas estrofas –cambiando palabras puristas por lunfardas- desarrolla su tema con el mismo significado.

Por ejemplo la segunda estrofa de la Sonatina de Darío, el 4º verso dice “la princesa no ríe / la princesa no siente”. Y Celedonio dice “la bacana no ríe / la bacana no siente”. La cuarta estrofa comienza “¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa”; y Cele: “¡Oh la pobre percanta de la bata rosa!” Así sucesivamente, muchos de los versos del “negro” Flores son un espejo de la “Sonatina” de Darío pero con palabras lunfardas. Es una delicia poder leer ambas simultáneamente.

HOMERO EXPÓSITO es otro de los poetas que recibió clara influencia de Darío, por ejemplo en su tango “Naranjo en flor”.

8 y 9. EVOLUCIÓN DEL TANGOSon dos los capítulos donde escribí sobre distintas etapas, aclarando que no se puede hacer un corte drástico, hay superposiciones. Menciono a músicos, poetas, cantores. La aparición de arregladores. Hay evolución en las letras, siendo uno de esos vates EVARISTO CARRIEGO, que si bien no escribió tangos fue con sus “Misas Herejes” inspiración para muchos poetas.

Pero con respecto a la música se considera a Julio De Caro el principal evolucionista; otros (entre los que me incluyo) incorporan también a su hermano Francisco, que al parecer era superior pero siempre estuvo a la sombra de Julio.

Personalmente opino que ocupa un lugar trascendente Osmar Maderna, que con solo 13 años formó una orquesta en Pehuajó, viajando luego a Buenos Aires donde se integró en la orquesta de Miguel Caló. Compuso los que denominó tangos fantasía: “Concierto en la luna”, “Lluvia de estrellas”; en “El vuelo del moscardón”, música de concierto de Korsakoff, hace arreglos como “tango fantasía”.

Un tema tradicional de su autoría fue el vals “Pequeña”, cantado por Héctor de Rosas; tuvo una gran repercusión a nivel mundial, y se contabilizan 120 versiones de la obra, entre otros por el cantor mexicano Pedro Vargas.

Tal vez ustedes se preguntarán ¿y Piazzolla? Personalmente me gusta el Piazzolla principalmente de la primera época: de Negracha, Sólo se quiere una vez, Lo que vendrá, Quejas de Bandoneón, El motivo, Contrabajeando, Adiós Nonino, Tierrita, Chiqué…

Les cuento una anécdota sobre un concierto que daba nada menos que en el Teatro Colón: la sala colmada; como a los 10 minutos un hombre se levanta con intención de marcharse. El acompañante le pregunta -¿cómo Borges, ya se va? -claro, a mí me invitaron para escuchar tangos, y hasta ahora no escuché ninguno. Borges dixit

- La mujer en el tango

En este capítulo (último de la 1ª parte) realizo biografías de muchas de las mujeres que vivieron el tango ya sea como poetisas, intérpretes, compositoras. Incluir a todas sería tarea imposible pero traté de ubicar las más representativas a mi entender. Las biografías comienzan con Flora Rodríguez (la esposa de Alfredo Gobbi p.), sigue Rosita Quiroga, suman unas 20 para continuar luego con algunas de las nuevas voces.

Pero no les voy a relatar los pormenores de este capítulo, sino más bien generalizar algunos aspectos:

Uno de los tópicos en las letras del tango es el de la madre, de la viejita buena. Sin embargo no siempre es así, piensen por ejemplo en la madre de la quemera en El Ciruja ¡mechera de profesión! O la madre de la Chorra en el tango homónimo. También está la madre explotada como se aprecia en el tango Trago amargo donde el guapo tiene a su viejita “como maleta ‘e loco”. También el deseo de regresar al hogar y a su viejita abandonada como en Y taconeando salió.

Pero en el tango Tengo Miedo, es el varón el que le pide a la mujer que no lo bese, pues tiene miedo de quererla y de volver a empezar, desea volver con su viejita pues a su lado empezará otra vida ya que se siente capaz.

Hay tangos donde el varón llora y se embriaga al ser abandonado por una mujer como ocurre en Sentimiento gaucho, Amurado, Mi Noche Triste. Pero a la inversa y como publiqué en “El espejo de Contursi”, éste escribió otro tango titulado Caferata, donde la mujer abandonada dice: “yo te di vida bacana / vos en cambio, me dejaste / por un loro desplumado”… (el cafiolo se había pirado).

Otras veces el hombre brinca de contento porque se fue la mujer, Victoria, en el que dice “Victoria, / saraca, victoria / pianté de la noria, / se fue mi mujer”; o la alegría cuando se marchó y la abandonó: Justo el 31.

No olvidemos tampoco el varón que se cree piola y es burlado, transformado en otario por alguna mujer como “Madam Julié”; ésta utiliza el balurdo o “toco mischo”, hace el “Scrucho” que es una de las 5 familias de lunfas que detalla Fray Mocho; no se consideran ladrones pues lo que hacen es embromar al ambicioso que pretendió robarles.

SEGUNDA PARTE: CADA TANGO ES UNA HISTORIA

En esta segunda parte además de la letra de cada uno de los tangos realizo una tarea de definición del vocabulario y un relato de su historia. En total son 33 los tangos analizados además del ANEXO de uno de ellos, sería demasiado extenso mencionarles a todos. Puesto que en todos se sigue la misma metodología lo haré solo con uno de ellos.

Los tangos siempre cuentan vivencias, algunas veces reales y otras ficticias. Entre las historias consideradas reales están La que murió en París, Malena y Milonguita (Esthercita), las dos últimas ampliamente explicadas en el libro. También Madam Ivonne que mencioné al principio.

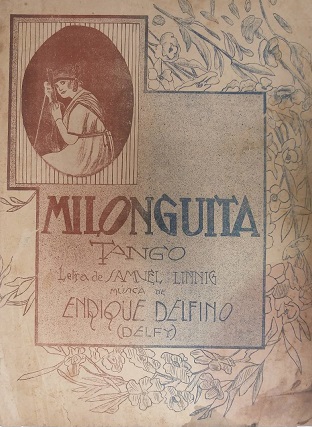

Les comentaré Esthercita (o Milonguita):

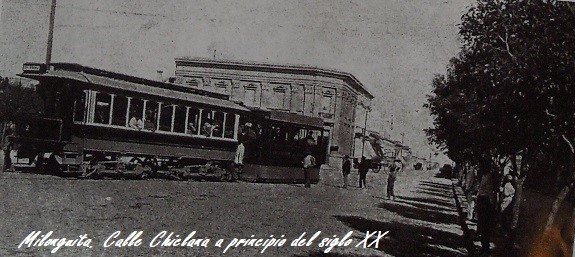

Linnig llevó a Delfino en un mateo (mateos se llaman esos carricoches tirados por caballos como hay en Sevilla) hasta el cruce de las calles Deán Funes y la calle Chiclana. Allí le hizo esperar como dos horas, hasta la aparición de una hermosa muchachita con trenzas y pollerita cortona que regresaba a su casa. El poeta, al parecer, la conocía y también conocía su historia. En ella se inspiraría para escribir la letra del tango que Delfino debía musicalizar.

Escuchemos el tango Milonguita:

https://www.youtube.com/watch?v=GBy-5cVfH1g

Es mi creencia que cuando Linnig llevó a Delfino hacia la calle Chiclana ya conocía la existencia de Esther y su comportamiento y horarios, ya tendría pergeñado su poema al que faltaría título y música; pero quería que también la viera Delfino y, al señalarla, le dijo ‘mirá esa milonguita’. Probablemente Delfino dijo “ya tenemos el título, Milonguita”.

Rubén Pesce en el tango tiene su historia decía:

<<«Milonguita», el mitológico tango de Samuel Linnig y Enrique Delfino, fue estrenado el 10 de mayo de 1920 en el Teatro de la Ópera por la actriz María Esther Podestá. Esthercita, la arrepentida heroína que cambió por seda el percal, fue una muchacha de certificada belleza -algo tornadiza, es cierto- que nació y murió, efectivamente, en ese rincón de Buenos Aires hecho famoso por los populares versos canyengues… <> Es, resumido, lo que escribió R. Pesce

Pero ¿quién era “Esthercita”? Lo que resulta evidente en este tango es que relata una historia real, de una jovencita que vivía en el sitio mencionado (la calle Chiclana), que fue ganada para los placeres… y su perdición; su juventud, vestimenta y posturas la calificaban como ‘milonguita’, es decir una copera, mujer de cabaret. Pero aparece el arrepentimiento y la decadencia, el deseo de volver a su pasado, retornar a sus orígenes de barrio, poder ‘vestirse de percal’, verso significativo puesto que el percal era la tela barata de algodón que utilizaban las mujeres humildes.

Por eso dice Milonguita…/ Los hombres te han hecho mal / Y hoy darías toda tu alma / Por vestirte de percal. La nostalgia es la que la hace llorar, no el champán; y es a lo que aluden los dos últimos versos. ¡Ay, qué sola, Esthercita, te sientes! / Si llorás, dicen que es el champán.

Veamos ahora distintas opiniones y versiones: Fernando Quiñones consiguió su éxito definitivo en 1959 al obtener en Buenos Aires el Premio La Nación por su obra LA GRAN TEMPORADA; Borges integraba el jurado. Obra en la que se encuentran los Cantes de ida y vuelta.

Quiñones (español, de Chiclana de la frontera, de ahí tal vez su interés por la calle Chiclana) en sus “Cantes de ida y vuelta”, con su “Crónica del Tango y la Finadita”, relata el ocaso y muerte de la “Milonguita”, la supuesta o posible María Esther Dalto que diera nombre al tango “Esthercita”.

Chiclana y Salcedo en 1960

Relata Quiñones : “En la calle Chiclana 3148, donde vivía con papá y mamá, a las seis menos cuarto de la tarde y a trece días de la Nochebuena del 20, se le agotó este universo mundo, se le volaron sus permanentes horror y dones, el miedo a envejecer que aún no tenía, las pesadillas y la luz”…

En ese lugar nació “Milonguita”, nombre inspirado por María Esther Dalto que vivía en Chiclana al 3200, fallecida en diciembre de 1920.

Asimismo fue beatificada por el vate Enrique Cadícamo en un tango al cual, por supuesto, también le puso música Enrique Delfino: “Santa Milonguita tenía los ojos/ tan grandes y claros que hacían suspirar”. El poeta también la evocaba en su “Apología tanguera”: “Por vos se fue Milonguita / de Chiclana hasta Corrientes…”

En “Sos de Chiclana” los hermanos Navarrine hablan de una vecina de Esthercita: “Hermana entera sos de aquella Esther / a quien los hombres trataron tan mal”.

Se la menciona también en “Un tango para Esthercita” cuya letra y música corresponden a Alberto Mastra; fue grabado por la orquesta de Aníbal Troilo, cantando Raúl Berón, y sus versos dicen: …”Las copas y los tangos,/ Las repetidas citas,/ Hicieron de Esthercita/ Otra mujer./ Delfino en “Milonguita”/ Te evoca en su compás,/ Tu corta pollerita/ Tu seda, tu percal”…

En Chiclana 3132, la vieja casa con rejas a la calle y parral en toda ella, vive Domingo Blanco, quien también dice que siempre señalaron esa casa como la de Milonguita. Una vecina agrega que en la esquina de enfrente existió un cabaret, donde se habría «iniciado» la muchacha.

En 1921 aparece un tango grabado por Ignacio Corsini titulado “La muerte de Milonguita”, letra de Héctor Bonatti, música de Francisco Canaro cuya letra dice:

“Se marchitan las flores del fango, / enlutado ya está el cabaret… / Ya no se oyen las quejas del tango: / Milonguita del mundo se fue. / Fue su vida una eterna congoja; / … Suplantó ya tu blanca mortaja / los encajes de aquel cabaret. / Muchas flores tendrás a tu lado; /… / De sufrir Esthercita has dejado: / ¡fue tu vida una lágrima más!»

También Carlos de la Púa escribió un poema: LA PEBETA DE CHICLANA. Aunque no es un relato de la vida real de “Esthercita”, por el título del poema resulta evidente la intención del “Malevo Muñoz” para inducir a que pensemos en ella, como ocurre en los dos versos finales: …”pagó con la chinche fatal, angustiada / la deuda sagrada con el arrabal”. (Chinche se denominaba popularmente la sífilis en esa época).

Esthercita también tuvo su mención en el tango “Corrientes y Esmeralda” de Celedonio Flores; corresponde a la antepenúltima estrofa, tal vez poco conocida porque suele ser soslayada en las grabaciones; éstos son sus versos:

…”En tu esquina un día, Milonguita aquella / papirusa criolla que Linning cantó / llevando un atado de ropa plebeya / al hombre tragedia tal vez encontró”…

Doy por finalizada la presentación, y contestaré las preguntas que quieran hacer.

César J. Tamborini Duca

Académico Correspondiente para León

Academia Nacional del Tango

Academia Porteña del Lunfardo