Los PAYADORES y SANTOS VEGA El Payador

autor de la imagen: Jorge Marí

autor de la imagen: Jorge Marí

En primer lugar conviene reseñar esquemáticamente en qué consiste, o mejor dicho explicar algunos términos correspondientes a este género lírico-musical. Que seguramente es heredero de los trovadores del Mester de Juglaría y, al prestar su vocabulario español arcaico al Mester de gauchería hizo posible el arte payadoril. No podemos obviar que el lenguaje de los gauchos, al que se incorporaron vocablos del mapudungu contribuyeron a engrosar el vocabulario del Mester de Lunfardía.

PAYADOR ejerce un difícil arte, improvisar en público, creando sus versos con el acompañamiento de la guitarra.

CONTRAPUNTO: es el encuentro de dos payadores

LA RUEDA: es el encuentro de varios payadores que se alternan en sus intervenciones.

COMPUESTOS: son versos MEDITADOS que fueron -ocasionalmente- escritos en hojas sueltas

CONCERTADOR: rimador. Para el gaucho, lo fundamental del verso era la rima, ya que la medida era naturalmente armónica gracias al oído musical de los payadores.

Dentro de la poesía improvisada que recita el payador acompañado invariablemente por su guitarra, hay que considerar la métrica y la variedad de temas, como también sus estilos en el canto y la ejecución del instrumento, puestas al servicio de las distintas modalidades de cada protagonista.

Métrica: en los contrapuntos se acostumbra a usar la décima en octosílabos por milonga, aunque los payadores experimentados improvisan en distintos metros. .

Temática: ¿cuáles son los temas acometidos en este género payadoril? Podemos decir que TODO lo imaginable: canta a las estaciones, al amor, a la naturaleza, a los aspectos sociales y políticos, a los fenómenos atmosféricos, a la amistad, a la fauna y la flora, a la historia, al transcurrir del tiempo, al trabajo, a la honradez, al amor filial.

Beatriz Seibel en su antología EL CANTAR DEL PAYADOR lo explica así en la página 30: Expresan con vigor sus ideas políticas y sociales: la adhesión al radicalismo de Ezeiza y Bettinotti, o las ideas libertarias de los anarquistas como Martín Castro o Luis Acosta García, aparecen en sus versos, en tiempos en que no era tan peligroso escribir libremente lo que se pensaba.

¿Y la guitarra, complemento indispensable para el payador? Pablo Sainz Villegas, concertista de guitarra, la define así: La guitarra es el instrumento más democrático, un puente entre lo popular y lo culto.

Una de las características del payador es opinar, dar su propio parecer en las cosas que pregona en su canto. Ya lo decía José Hernández en su MARTÍN FIERRO: …Yo he conocido cantores /que era un gusto el escuchar / mas no quieren opinar /y se divierten cantando;/ pero yo canto opinando / que es mi gusto de cantar.

Si mencionamos a Hernández ¿cómo no hacerlo con Rafael Obligado, en su personaje mítico, SANTOS VEGA? Esos versos que escuchamos desde la escuela primaria, y memorizábamos para recitarlos …Cuando la tarde se inclina / sollozando al occidente, / corre una sombra doliente / sobre la pampa argentina…

Lo podemos escuchar, aunque con otras palabras, en LA PENA DEL PAYADOR, cantada por Julio Sosa:

Si recordamos al payador más mítico de la historia -real o imaginario- veamos la versión que sobre él nos proporciona Fernando Sánchez Zinny en un importante diario argentino en su RINCÓN GAUCHO:

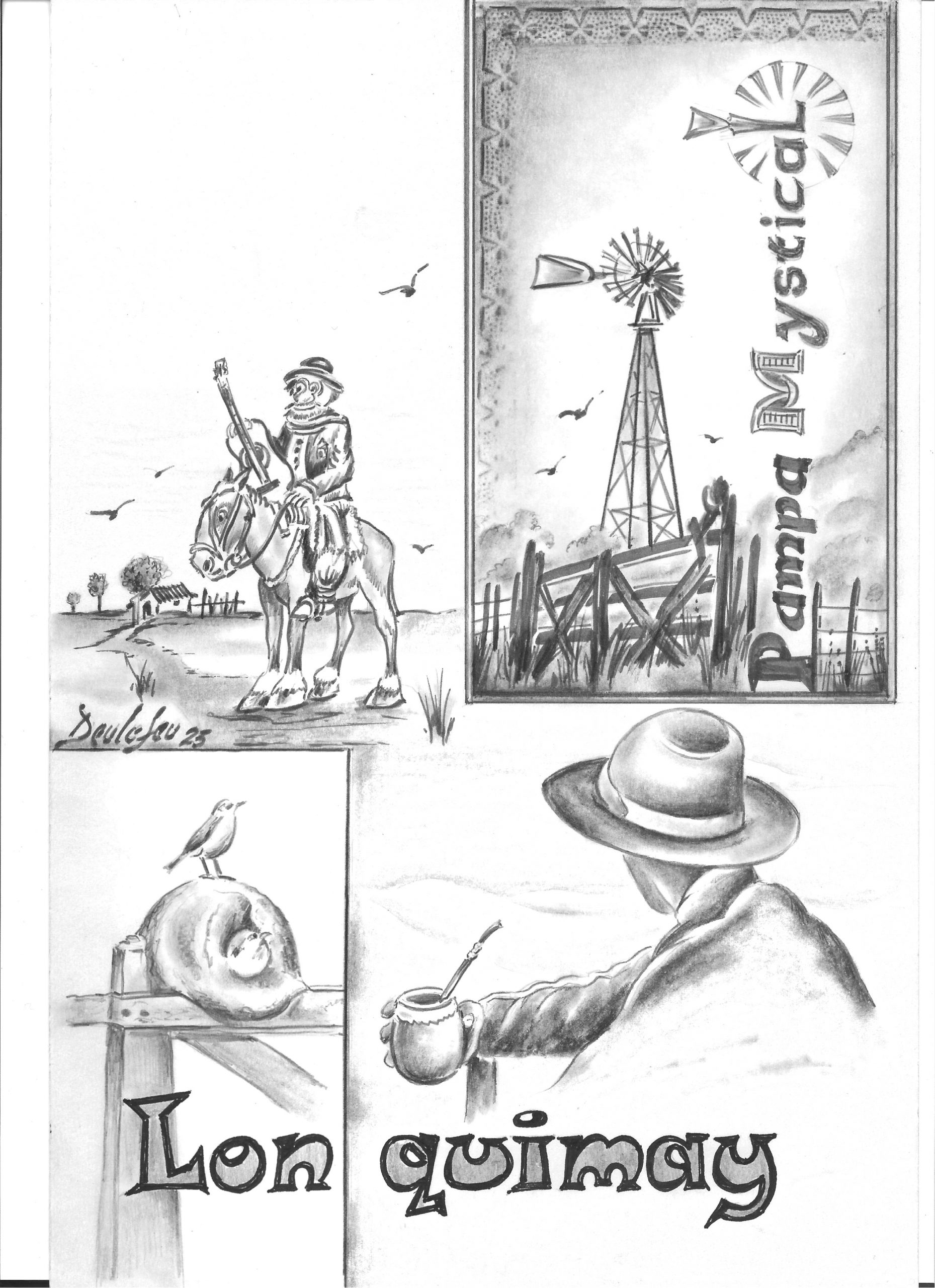

imagen: Jaime Correa Deulofeu

imagen: Jaime Correa Deulofeu

OTRAS DOS VERSIONES SOBRE SANTOS VEGA ENRIQUECEN LA HISTORIA

Uno de los relatos detalla el encuentro con Trillería, «paisanito sencillo» que habría sido su vencedor

Santos Vega es el único personaje realmente simbólico nacido en este retazo del mundo. Su significado es claro y no requiere demasiados comentarios: hubo una edad de oro y una plenitud sin límites, pero para lograr «poner en acto» nuestro destino era necesario renunciar a ellas y encarar el trabajo que simultáneamente es esclavizante y liberador. Consciente o inconscientemente, Rafael Obligado vino a recrear con palabras y códigos criollos la parábola de Adán, quien sólo se convirtió en hombre cabal al ser expulsado del Paraíso y adentrarse en las penurias que definen al hombre. Por eso en el poema lo malo (la desdicha de Santos) es a la vez lo bueno y se llama «Progreso», con mayúscula y todo.

Que es, asimismo, el demonio y en las perplejidades que esa duplicidad en el sentido de lo que nos ha venido sucediendo es posible que vayamos a seguir embrollados –nosotros, los argentinos– todavía por un buen rato. Aunque hay otras versiones sobre lo que pasó con Santos Vega, consignadas en testimonios de compilación folklórica, cuando era posible obtenerlos, por continuar aún vivo en las consejas populares el recuerdo legendario del gran payador. Hay uno de Ventura Lynch, padre de ese tipo de investigación entre nosotros, quien a comienzos de los 80 del siglo XIX se explayó sobre el hábito campero de payar. Al respecto le contaron que Santos Vega, yendo «de triunfo en triunfo», un día pasó al sur de la provincia Buenos Aires, única región donde no era conocido.

Llegó a una pulpería y se retiró a un rincón con ánimo de descansar. «Un grupo de gauchos que ahí copaba de lo lindo, miró con desprecio la humildad del forastero. Entre ellos un negro altanero, mentao de malo y reconocido el primer payador de la comarca», se propuso molestarlo. «Tomó la guitarra, preludió un cantar por cifra y le preguntó «quién era, de a’ónde venía y pa dónde iba». Vega pulsó su guitarra y respondió: Yo soy Santos Vega,/ aquel de la larga fama. Payaron tres días y tres noches, hasta que al fin, habiéndose entrado en temas religiosos, el negro, cercado, estalló o reventó, porque en realidad era «el mesmo diablo en persona», final muy semejante a cierta versión correntina en que Santos Vega se impone a Mandinga y hace explotar «La Salamanca», que era su escondrijo.

Veinte años más tarde, Roberto Lehmann Nitsche halló que en los pueblos bonaerenses del Norte la fama del payador se eclipsaba ante la de un tal Trillería, quien sí habría sido su vencedor. Relata que Vega, después de vencer al diablo pasó a esa zona buscando con quien medirse.

«Llegó una noche a un baile donde estaba Trillería, paisanito sencillo del que nadie se ocupaba.» Santos Vega hizo el reto de práctica y Trillería «sintió arder la sangre…» Arrancó la guitarra a uno de los cantores y contestó arrogante: Venga esa maula/ que yo me le he’ afirmar. Dos días con sus noches se habría payado en esa ocasión, hasta que Santos Vega rompió su guitarra declarándose vencido. Y comenta el sabio alemán: «Esta contra tradición, que ha invadido los pueblos del Norte, fue inventada por los cordobeses, con ánimo de desvirtuar la tradición del gaucho porteño».

Prestigio resguardado

Sea o no verdad eso de que cordobeses «ladinos» urdieron una patraña con la intención de desmerecer a nuestro sumo payador, lo cierto es que por alguna razón oscura corría, muy desde el comienzo, la especie de que Santos había sido vencido, sin que, curiosamente, ello comprometiese su indiscutible y arquetípica preeminencia en el canto y en el contrapunto. Pues cabría creer que si un gran payador es superado por otro, éste pasa a ser el primero, pero no ha sido así en el caso que tratamos, con independencia de que el vencedor fuese el diablo o el «paisanito» Trillería.

Ahora bien, esa historia de la derrota de Santos Vega no la traen los entusiastas iniciales –Bartolomé Mitre e Hilario Ascasubi– y tampoco está en lo de Ventura Lynch, y, sin embargo, es algo que ha prendido y que según el testimonio hallado «en el norte de la provincia» circulaba quizá desde antes de que Rafael Obligado hubiese tramado sus décimas.

Pero al narrarse el triunfo de Trillería no pareciera que hubiera estado en juego sino una primacía en inspiraciones y destrezas. Lo sustancial del aporte de Obligado fue el de relacionar el resultado de esa payada con las transformaciones portentosas que en su tiempo –no en el del hipotético Santos Vega– se registraban en nuestro ámbito clásico de payadas y payadores, y en el de ubicar esa idea en la cercanía de un símbolo supremo de la cultura que compartimos. Por ahí y casi sorpresivamente, lo que parecía ser mero cotejo de verseadores se sublima mediante la contraposición de dos actitudes ante la vida.

Fernando Sánchez Zinny para La Nación 12 de noviembre de 2011

Santos Vega. Mitre. En el diario La Nación del domingo pasado (¡), en su sección El Campo, una nota que nombra a B. Mitre y dice que habiendo recorrido la Pampa y llegado al famoso tala, (árbol donde fue a morir Santos vega, según el relato), quedó impresionado y escribió “Armonías de La Pampa”. [Creo yo que ese ‘La Pampa’ -pese a La con mayúscula- no se refiere a la provincia de ese nombre, sino a la llanura pampeana].

En el Martín Fierro hay un episodio del menor de los hijos de Fierro que quedó bajo la tutoría del Viejo Vizcacha, un personaje lleno de vicios que es ladrón, desconfiado, oportunista, avaro, que le da consejos de acuerdo a su peculiar manera de entender la vida; se los brinda en estrofas octosílabas como la siguiente:

«Vos sos pollo, y te convienen

Toditas estas razones,

Mis consejos y leciones

No echés nunca en el olvido—

En las riñas he aprendido

A no peliar sin puyones.»

EL VIEJO VIZCACHA (Relato)

Esto me lo contó en los pagos del Tuyú un gaucho que como tal se conocía toda la llanura pampeano-bonaerense y parte de su gente. Se llamaba Prudencio Laguna, pues sus padres quisieron homenajear con su nombre al patrón, don Prudencio Rosas, en cuya Estancia se desempeñaban cuando nació.

El Viejo Vizcacha se llamaba Francisco Bramajo y había sido Mayordomo en la estancia “Las Víboras” que perteneciera al otro Rosas, don Juan Manuel, y sus primos los Anchorena; pero después de matar a su mujer se convirtió en un solitario ermitaño, habitando un rancho que por su abandono era más bien tapera.

“Llegué con la tropilla de paso para Chascomús; una de las yeguas rengueaba y al viejo lo habían ponderado como “sanador”. Salió a mi encuentro caminando como los loros, por su costumbre de estribar entre los dedos, que apoyaban en un nudo donde terminaba el ación, invitando a sentarme a la sombra de un paraíso, del que colgaba una jaula con un mirlo que emitía algunos sonidos y era la estampa del viejo: plumaje negro como su alma, y el pico amarillo como reflejo de su envidia; porque el viejo era mañero, envidioso, de carácter hosco y la suciedad y abandono que trasuntaba era el espejo donde se contemplaba su alma”.

“Se puso a tomar mate –me siguió contando Prudencio- pero no le acepté el convite por ciertas cosas repugnantes que hacía, seguramente con la intención que yo no lo aceptara; y mientras charlábamos hacía dibujos en el suelo apisonado de tierra, con un palito.

Entonces dijo Vizcacha que “estando de paso en el Azul y habiendo fiesta, me acerqué adonde se disputaría una cuadrera. ¡Si viera los fletes que había! El ‘tostao’ de Rosendo y el ’oscuro’ del vasco Aldasoro copaban la atención de la paisanada y las apuestas eran considerables. Yo me jugué todos los grullos al parejero de Rosendo y cuando llegué de regreso a “Las Víboras” le asiguro que en el tirador no me cabían más patacones”.

“Yo la quería a mi china, ¡vaya si la quería! Pero cuando pasó el turco Salomón con su carromato vendiendo ropa y chucherías y me pidió dinero –sabiendo lo que yo había ganao en las cuadreras- para un corte de género, me negué sólo para hacerla renegar, vea, porque ansí enojada era cuando más linda se ponía”.

“Al día siguiente le pedí me cebara unos cimarrones mientras yo sobaba unos tientos. Asigún creo lo hizo a propósito para vengarse por lo del turco: me dio un mate frío. ¡Pa’ qué mi amigo!, la crucé de un talerazo con tan mala suerte que cayó golpiando la cabeza con una piedra. Y áhi nomás se me murió. Dejé todo, abandoné el mundo, y aquí me tiene sin ningún interés por lo que pasa en la vida”.

“Mientras el viejo seguía mateando sus cimarrones, reemprendí la marcha con la yegua todavía rengueando –aunque por pocos días- pero con unas ganas tremendas de llegar al próximo puesto o poblado para disfrutar unos mates. Eso sí, cebados con educación”.

Premiado con DIPLOMA MENCIÓN DE HONOR por la Dirección de Cultura de Venado Tuerto (provincia de Santa Fe, Argentina) en el Concurso Nacional de Narrativa “DÍA DE LA TRADICIÓN”

César J. Tamborini Duca

Académico Correspondiente para León

Academia Porteña del Lunfardo

Academia Nacional del Tango