Decía Antón Costas en su LABORATORIO DE IDEAS, Suplemento Económico de El País:[…] Estado social que tenía en la sanidad pública uno de sus cuatro pilares fundamentales. La Ley General de Sanidad de abril de 1986, impulsada por el recordado Ministro Ernest Lluch, cambió el genoma del sistema: de la “beneficencia” se pasó a la “universalidad” del servicio público de salud. Y más adelante expresa: [,,,] Además, el deterioro de la sanidad pública afectaría también al apoyo a la democracia y a la legitimidad del sistema de economía de mercado. Hay que recordar que el artículo 1 de la Constitución dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. El orden de los adjetivos no es indiferente: primero es social y después democrático. Y la sanidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado social. (3 de noviembre de 2024, Negocios, pág. 13)

JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA ¿DEMOCRACIA?

No podemos confundir la JUSTICIA SOCIAL con la JUSTICIA a secas: la primera consiste en aplicarla sin más, con el objeto de reparar las INJUSTICIAS que provienen de la DESIGUALDAD. Mientras que la segunda tiene la obligación de IMPARTIR JUSTICIA en todos los conflictos de la vida.

Pero hay un obstáculo, porque los jueces que la imparten son seres humanos, y las leyes en que se deben basar para impartir esa justicia, muchas veces dependen de su interpretación. Claro que no podemos dejar de suponer que -como hombres que son- también en su corazón y en su cerebro anida la ideología.

Además de ese obstáculo hay otro. El trípode de la DEMOCRACIA tiene su basamento en tres poderes: el Poder Ejecutivo, que lo ejerce un Presidente del Gobierno o un Primer Ministro y es elegido por el voto popular. El Poder Legislativo, que se instala en el Congreso de los Diputados, elegidos también por votación de los ciudadanos. Y el Poder Judicial, el único de los tres poderes que no es elegido popularmente. Y se da la contradicción que el Judicial es el más poderoso de los tres, justamente en el que no tienen participación los ciudadanos de un país. ¿Queréis encontrar mayor contradicción? Porque de este modo, la DEMOCRACIA se desvirtúa.

En España hubo un claro ejemplo cuando el CGPJ estuvo durante casi 5 años sin renovarse, pese a que en esa fecha lejana lo deberían hacer por imperio de la Constitución. Solo por dar un ejemplo. Otro ejemplo en Italia, donde Meloni acusa a la magistratura de invadir el terreno de la política, que expresa la voluntad popular. La magistratura italiana ha sido atacada duramente por varios ministros y los tres partidos del Ejecutivo. Especialmente duras las palabras del ministro de justicia, Carlo Nordio. […] Definió la sentencia de anormal y advirtió si la magistratura desborda sus propios poderes atribuyéndose prerrogativas que no puede tener, como la de definir lo que es un Estado seguro, debe intervenir la política, que expresa la voluntad popular. Tomaremos medidas legislativas. (Diario El País, 20 de octubre de 2024, pág. 4)

BORGES, Filosofía política

La opinión de Borges sobre la democracia más citada es: “Me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística”. [Una vez más, creyendo más en los individuos que en los gobiernos]. En DIÁLOGOS APÓCRIFOS con el amigo Santiago mencionamos… Borges, la democracia, … y la demos griega:

-Pero César ¿y la democracia?

-Santiago, me remito a un libro de Volker Skierka: “Declaraciones como la que hizo Borges sobre la democracia no ayudaba mucho, alegaba que era un abuso de la estadística, sin ningún valor, y el político en sí no le inspiraba ningún respeto. Como político. Consideraba la democracia un problema matemático más o menos estético o aceptable socialmente, pero incomprensible para la mayoría de la gente ya que, según el escritor, la enorme mayoría no entiende de política y por lo tanto son fácilmente engañados por una secta de sinvergüenzas sin escrúpulos y totalmente corruptos.

Pensaba que ser político era uno de los oficios más tristes del ser humano. Quizá el origen de todos los males que hoy nos aquejan sea eso precisamente, que la gran mayoría de la gente no entiende de política y, por eso, somos fácilmente manipulados por esta casta de políticos que lucen orgullosamente su corrupción porque se encuentran legitimados por la sociedad y la “gracia de Dios”.

Es que la gente suele citar como ejemplo la democracia griega, la “demos” (el gobierno del pueblo, como significaría la etimología de la palabra); ésta era el ejemplo de la democracia clásica, la de la antigüedad. Sin embargo Atenas, que era el prototipo de esa democracia, tenía 40.000 ciudadanos entre hombres, mujeres y niños… y tenía 90.000 esclavos.

ALEJANDRO DUMAS

Si bien se trata de una novela, no por eso deja de resultar interesante desde el punto de vista filosófico, al decir (…) Yo, que miraba, espectador impasible y curioso, el desenlace de esa lúgubre tragedia; yo, que parecía el ángel malo, reía del mal que hacen los hombres al abrigo del secreto, y el secreto es fácil para los ricos y poderosos, he aquí que a mi vez me siento mordido por la serpiente, cuya tortuosa marcha observaba, y mordido en el mismo corazón.

En este párrafo se pone de manifiesto en esa novela de principios del siglo XIX, EL PODER QUE DA LA RIQUEZA. (El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, Editorial Planeta De Agostini, Barcelona, 2024, pág. 265)

Con muchas más palabras, podemos enterarnos lo que escribió un uruguayo:

EMILIO OSVALDO BONINO

La concepción de la democracia vuelve a adquirir nuevamente su significado amplio y trascendente pero con un contenido que alcanzó contornos más universales y que logró condensarse maravillosamente en la fórmula de “libertad, igualdad, fraternidad”.

Avanzando un poco más, llegamos a los movimientos económicos del siglo XIX que buscaron la conquista de la igualdad económica, que la Humanidad, todavía no ha podido alcanzar, manteniéndose con más o menos alternativas los conflictos que se siguen suscitando a ese respecto. (…)

Lo que debemos buscar es su verdadero fundamento, su verdadera razón de ser. Determinar si es el régimen mejor, el más justo, el que presenta más posibilidades para la felicidad colectiva. (…) El filósofo máximo, en cuya ideología se asentó la democracia moderna, Rousseau, sostuvo con atrayente lógica, que la soberanía radica en el pueblo, que se manifestaba en la voluntad general, que era la voluntad de todos. (…)

No podríamos empecinarnos en seguir sosteniendo, que la democracia cuando gobierna, significa la expresión de la voluntad de todos, sino de la mayoría, y de la mayoría que constituye en la realidad una notoria minoría. Aunque resulte un poco chocante al decirlo, la democracia es y sigue siendo antes que nada una cuestión de números. (…)

Cuando apareció el maquinismo, aumentó la desocupación, presentándose a la Humanidad el amargo contraste: que mientras el capitalismo se beneficiaba con la ciencia y la técnica, el proletariado agudizaba más su situación de miseria y de injusticia. La solución debía ser en ese caso, que el maquinismo alivie el esfuerzo humano reduciendo la jornada de trabajo, por ejemplo [¡1947!]

Es imprescindible obtener en los pueblos un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de libertad, de justicia, y eso sólo es posible conseguirlo cuando en todos los integrantes de una colectividad se tiene la sensación de que el gobierno emana de todos los que quieran intervenir en él. (…)

Para que todo esto suceda es preciso que se desarrolle la mayor cultura entre los que se disponen a intervenir, que adquieran la mayor aptitud para elegir y para resolver y que las falsas melodías [BULOS] que entonan los explotadores de la democracia no engañen a las multitudes. (…)

No es tan fácil como se cree generalmente desempeñar las tareas gubernativas; de ahí, que muchas veces, ambiciosos o audaces que pueden llegar a tomar las riendas del Estado, sin tener condiciones para ello, incurran en el más rotundo de los fracasos. (REVISTA NACIONAL, Tomo XXXV, Año IX – Nº 105, Montevideo, Uruguay, 1947, págs.. 335 y sig., Emilio Osvaldo Bonino, Senador de la Rep. Oriental del Uruguay y Subsecretario de Estado, Departamento de Instrucción Pública y Previsión Social).

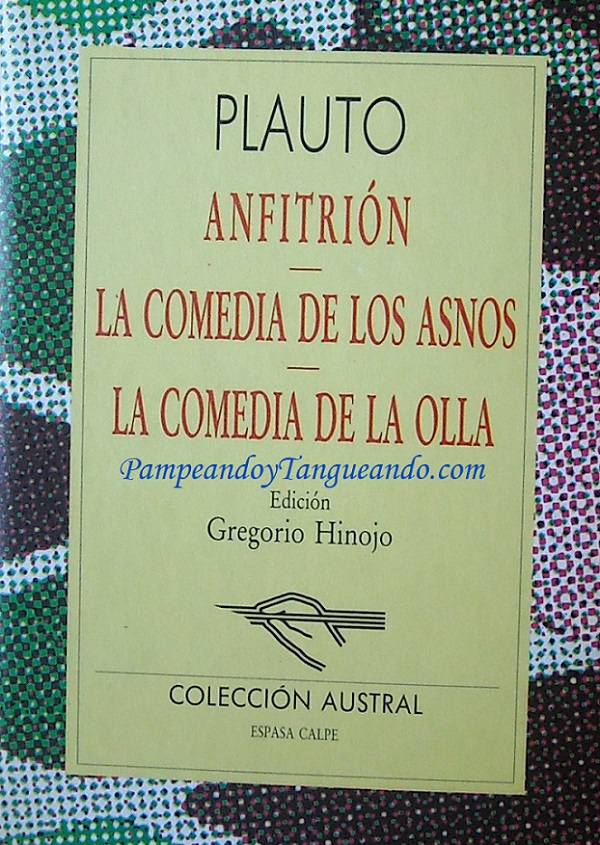

PLAUTO. Críticas a la riqueza

MEGADORO: -Yo no hago caso de todos esos grandes aparatos, pretensiones, riquezas, aclamaciones, altos cargos, coches incrustados de marfil, ricos vestidos, púrpura, cosas que convierten a los hombres en esclavos, por los gastos que suponen. (Críticas a la prodigalidad y despilfarro de las mujeres) (…)

EUCLION: -No me fío de ningún rico que se muestre demasiado amable con un pobre… conozco bien a estos pulpos, que cuando tocan algo ya no lo dejan.

Los antiguos pensaban que el orden social era como el natural, inamovible e inmodificable. El que había nacido asno debía vivir y morir como asno, y el que había nacido esclavo, noble, rico, artesano, debía vivir y morir como tal. Esta filosofía justificaba la situación social dominante, impedía el ascenso de clase y condenaba a los estratos inferiores de la sociedad al inmovilismo y a la pobreza perpetua.

(LA COMEDIA DE LA OLLA, Plauto, Espasa Calpe, Colección Austral, Madrid, 1994, Pág. 213, 215 y 217). Plauto vivió entre los siglos III y II a.C.

Decía MERCADER: -Tal vez. Pero, no obstante, nunca me convencerás para que te confíe este dinero, a ti, un desconocido. Cuando no se conoce cómo es un hombre, no es un hombre sino un lobo para con otro hombre.

Ésta es la primera formulación documentada del famoso proverbio homo homini lupus (LA COMEDIA DE LOS ASNOS, Plauto, Espasa-Calpe, Colección Austral, Madrid, 1994, pág. 164)

MARTÍN CAPARRÓS. La palabra partido

Comenzó este artículo un escritor-economista contemporáneo, ANTÓN COSTAS del Suplemento Económico del diario El País; lo finalizamos con MARTÍN CAPARRÓS, también contemporáneo, argentino, que en su artículo Pamplinas de la Revista dominical de El País nos dice sobre La palabra partido:

Ahora, en todo caso, los partidos son las unidades en que se organiza el descalabro de nuestra vida pública, ese tótem sin cabeza que solemos llamar democracia. (…) el aura confusa que se despliega alrededor de la cabeza del que ganó el partido, el triunfador que consiguió pasar por encima de todos los demás y que ahora ofrece una sonrisa y promesas vagarosas para que millones le entreguen su confianza y renuncien a toda participación y empiecen a quejarse Lo llamamos democracia y, encima, nos sorprendemos de que a tantos les importe tan poco. Ya perdimos, está claro, ese partido; habrá que pensar en jugar otro, pensar a qué jugar.

César José Tamborini Duca

Académico Correspondiente para León

Academia Porteña del Lunfardo

Academia Nacional del Tango